instalaciones

Infinitas

Campanas sin badajo

.Isabel Tejeda Martín

Cualquier escrito es un ejercicio de la memoria. Cualquier imagen puede funcionar como la magdalena de Marcel Proust. Aún recuerdo la impresión que me causó la primera vez que entré en la catedral de Budapest, en los estertores de la época comunista. El templo, en lugar de presentar el aspecto ascético y desnudo con la sillería descarnada y a la vista de las iglesias peninsulares, estaba decorado con delgadas bandas verticales de suelo a techo pintadas de colores brillantes. Recuerdo también mis intentos infructuosos por traducir unas representaciones para las cuales carecía de código a pesar de haber estudiado iconografía cristiana. Sólo sabía que eran imágenes religiosas. En el coro había un gigantesco libro de salmos gregorianos pintado a mano igualmente ajeno a mis rudimentos escolares de solfeo. Pero sabía que era música. El lenguaje, en aquellos monumentales muros convertidos en una trama de textos o en la enorme partitura del coro, se presentaba ininteligible, era sólo color y forma.

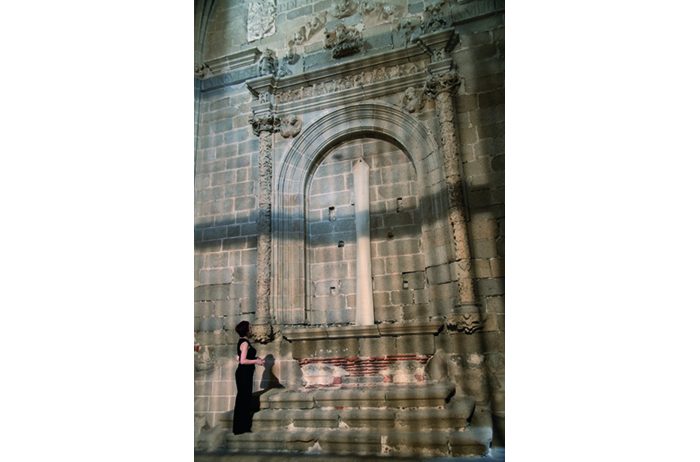

Algún siglo después de que se pintaran estos textos húngaros en imágenes, en la época de los Reyes Católicos, se erigía la iglesia del convento de San Benito en Alcántara, sobrio ejemplo del Renacimiento extremeño con algunos elementos de tradición gótica. Se construyó en un tiempo en el que las iglesias eran, como hoy la televisión, el más significativo medio de transmisión ideológico y cultural de Occidente. Un tiempo en el que Alcántara era una notable ciudad del nuevo Estado católico.

La estructura de los templos, tanto en su planta como en el alzado, fue paulatinamente cambiando desde sus orígenes paleocristianos, amoldándose a las necesidades del culto, desplegando para él sus estrategias retóricas y comunicativas. Y parece que sólo un uso ritual fuera posible de no ser porque estas arquitecturas han tenido a lo largo de la historia múltiples usos, desde hospedería o polvorín, a las más actuales, recicladas como espacios de …….. España, de forma sorprendentemente común, convertidas gracias a la desamortización y a la necesidad de crear infraestructuras autonómicas tras la transición, en espacios dedicados al arte contemporáneo. No es fácil, sin embargo, programar este tipo de espacios tan sumamente connotados y con una estructura espacial tan definida. La intervención creada ex profeso resulta sin duda una de las opciones más adecuadas, un trabajo que parte de ese espacio concreto con sus determinadas condiciones tanto físicas como de significado. Parecen haberse superado los primeros intentos de ocupación artística de estos lugares, cuando se construían cajas de zapatos en su interior, muros para colgar obra bidimensional en unas arquitecturas intocables, normalmente protegidas por la ley de patrimonio.Lourdes Murillo ha realizado una sutil intervención en la iglesia extremeña de San benito. Consiste en desplegar y colgar verticalmente desde la cornisa corrida y sobre la capilla, muros y los tres ábsides –coincidentes con cada una de las inacabadas naves-, los rollos de papel perforado que, antiguamente, leían las pianolas y los organillos para reproducir música de forma mecánica. Funcionaban como las tarjetas de los prehistóricos ordenadores, agujeros que la máquina iba leyendo e interpretando. Estos rollos han sido privados de su función original, abandonados y olvidados desde que otros medios, como el disco, el gramófono, el tocadiscos, u hoy el CD, han ido gradualmente ocupando su lugar. Son objetos arqueológicos que los más jóvenes ni siquiera reconocerán.

Me comentaba Liliana Porter el pasado año porqué había adjetivado como “chinas” algunas de sus series. Esta artista, que analiza en su trabajo de forma irónica las estrategias del lenguaje y sus perversos juegos, me decía que en Argentina decir que alguien habla en chino equivale a decir que se sirve de un galimatías incomprensible, de un lenguaje que nadie entiende. Le aduje que en España también tenía este significado. Así pues, los rollos de las pianolas están tan enchino como la pintura mural de aquella catedral húngara. Como las lenguas y refinadas grafías de un artista oriental.

Los rollos, colgados como flechas que subrayan la verticalidad de las naves, carecen de la máquina que los traduce; sin embargo se activan como metonimia de la música salpicando los gruesos muros de este templo en su fluido torrente de signos, orificios y puntos. Una metonimia ausente de sonidos que, como en una perspicaz maniobra digna de John Cage, devuelve el tañido al que no puede ya leer. El sonido está en los ecos de las pisadas, en el susurro seco del papel al mecerse por la brisa, en los comentarios, en los intentos de lectura.

Atraída por la belleza inútil de estos objetos –dice guardar una colección de más de 800 en su estudio- Lourdes Murillo los ha desplegado sin intervenir en ellos. “No lo necesitaban”, precisa. Se sirve en este proyecto de un uso primario del objeto que la sitúa en una reactualización conceptual nieta del dadaísmo. Paco Carpio hacía referencia a Yves Klein en el uso del pigmento azul ultramarino directo sobre el suelo en la intervención Azul a punto de convertirse en Ángel que Murillo ha realizado recientemente en la galería Alfredo Viñas de Málaga. Era un uso del vehículo del lenguaje en su materialidad que no perdía, sin embargo, sus connotaciones como tal. De forma similar, los rollos de pianola en Alcántara hacen hincapié en su conversión desde soporte del lenguaje, como matriz, a lenguaje en sí creándose una paradoja propia de la inherente ambigüedad de los objetos: es imposible traducir e interpretar este lenguaje del pasado, pero al mostrarse inalterado en su materialidad tiene una factible relectura como obra de arte contemporáneo. Sólo sabemos que es música pero no podemos traducirla.

La música son sonidos que evolucionan y extienden en el tiempo y que aquí se ha desplegado mostrando, en un instante, un tiempo dilatado para una lectura que bien puede ser colectiva. Como una campana sin badajo los rollos marcan la no existencia de minutos o siglos del espacio sagrado. La repetición tanto en la forma de pautar el espacio con el mismo elemento reiterado, como en su inabarcable longitud se construye como salmodia, como paráfrasis de lo interminable que tiene un paralelo en los infinitos garabatos y trazos que envuelven constantemente sobre sí mismos en otras obras pictóricas de Lourdes Murillo. Son los signos que se dibujan cuando se deja ir la mente y actúa irracionalmente la mano, los que grabamos en la arena de la playa con un palito, los dibujos del teléfono que vemos ensimismados sin mirar realmente: entonces somos sinceros con nosotros mismos porque sabemos que nadie observa.

De hecho, el sonido ha transmutado su inmaterialidad a una inmaterialidad otra: la ausencia de sonido se ha convertido en luz. Los rollos dejan descansar sus largos papeles en el suelo de la iglesia pero al estar perforados como los desgarros en la tela de las obras de Fontana, son similares creadores de espacio: su compás de heridas se convierte en cascadas de puntos y rayas de luz sobre el muro. Rastro que tiene que ver con las series Traz-Arte (2002) o Pizcas y briznas (2003) en las que la artista ha agujereado levemente las telas con continuos y rítmicos golpes.

Esta iglesia ha visto transformado, siguiendo a Rigel, su valor de uso. Ya no es un ámbito religioso, pese a que su estructura y las huellas de su breve habitar lo sugieren. Se trata de un espacio cultural y turístico parte de unas modernas instalaciones residenciales, que perteneció precisamente a la más importante productora musical de nuestra cultura hasta finales del siglo XVIII, la Iglesia Católica. No es ya un ámbito de oración; puede contratarse un grupo coral que interprete música religiosa, pero se trata de un espectáculo ajeno a un hecho religioso concreto. Se reciclan códigos lingüísticos y sustratos de nuestro pasado cultural intercambiando entre sí los lugares tradicionalmente asignados para convertirse en un espacio artístico. De hecho, la música de pianolas y organillos no solía ser religiosa y la que cuelga de los muros de San Benito se refiere a óperas, operetas, zarzuelas y música popular. Sin embargo su fuerte connotación, nuestro acervo cultural, la convierte en un espacio en el que no se habla, se susurra; en el que se apagan automáticamente los teléfonos móviles: un espacio sacro y de contemplación, aunque ésta se sienta ajena a un dogma concreto. Un tipo de espacio de silencio y meditación en el que no es la primera vez que Lourdes Murillo interviene –es preciso recordar aquí su instalación Donde habite la luz en la Capilla del Hospital del Perulero en Siruela-. Y lo cierto es que, cuando no cuenta con espacios connotados por lo sacro para intervenir, acaba reproduciendo muchas de sus características: considero que la mayor parte de las sencillas arquitecturas que ha erigido en museos y galerías de arte consistentes en cuatro muros que crean un espacio interior, funcionaban como ámbitos de meditación. Y no sólo pictórica. Está en el aislamiento. En sus reducidas dimensiones. En la dualidad interior-exterior. En lo táctil y en la sensualidad de los pigmentos. En la pérdida de especialidad visual que éstos provocan. En la sonoridad del crujiente picón. La contemplación no se entiende como un dejarse ir, como un abandono, sino como un potente esfuerzo, como una dura actividad cuyo resultado es la fusión con lo que te rodea. Es el tipo de contemplación de los Misterios griegos en Delfos: los neófitos debían mirar concentrados una espiga, en teoría su imperceptible crecimiento, durante mucho tiempo.

Para terminar atestiguaremos que Lourdes Murillo es fundamentalmente pintora. Santiago B. Olmo ha razonado acertadamente sobre el trabajo de esta artista extremeña al considerar que en absoluto abandona la práctica de la pintura, sino que transforma sus soportes y procesos tradicionales. “Lourdes Murillo pertenece a una generación de artistas que educados y formados en la práctica de la pintura, han sentido la imperiosa necesidad de seguir practicándola en tiempo de crisis, pero que a la vez han experimentado la urgencia de ‘revolverla’ aplicándola tanto a una vivencia espacial como objetual”. Para subrayar este análisis Murillo nos dice refiriéndose a los rollos de pianola: “De alguna manera he pintado estas líneas blancas, son casi un dibujo mío aunque ya estuviese hecho”. Y esta afirmación se pone en evidencia en sus intervenciones e instalaciones, en la mayoría de las cuales suele utilizar el perímetro interior de los espacios de forma bidimensional construyendo una cercha que abraza y transforma la totalidad del espacio –ejemplos de lo que digo pueden encontrarse en Silos de la memoria realizada en el MEIAC de Badajoz en 2003 o en la citada exposición Azul a punto de convertirse en Ángel-. En el caso de Alcántara interviene únicamente ‘dibujando’ líneas blancas en los muros demostrando, con su minimalizadora intervención, un sabio respeto por la monumental arquitectura que la acoge por unos meses y aliándose con ella en lugar de intentar solaparla. Lourdes Murillo sólo actúa sobre la epidermis porque, como dijo Paul Valery, “nada hay más profundo que la piel”.