exposiciones

Redamar

EL REDAMAR DE LOURDES MURILLO

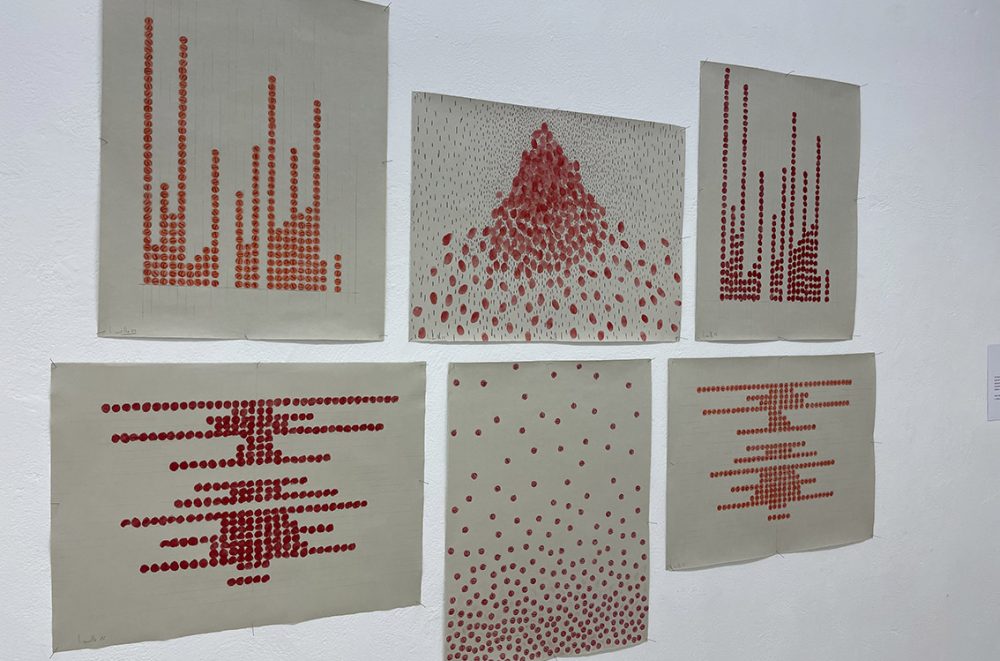

Desde que se tienen estadísticas del uso cotidiano de la palabra redamar, sobresalen dos fechas, 1812 y 1867, repuntando en 1932 y cayendo en el olvido en la actualidad. No es casualidad que estas dos fechas coincidan con la realización del misterioso grabado «Las cifras de la mano» atribuido a Francisco de Goya y el diseño del teclado QWERTY, nombre que viene de las seis primeras letras en las máquinas de escribir o en cualquier dispositivo actual, por parte del estadounidense Christopher Latham Sholes. Y no es casualidad que ambos hechos tienen que ver con las manos; técnica que Lourdes Murillo aborda en esta exposición, pictórica en su esencia, para otorgar una sensibilidad mayor a las doce piezas, entre óleos, lápiz y bordado, que se exhiben en el Espacio Cultural Rufino Mendoza.

Tres son los aspectos que llaman la atención de esta muestra. En primer lugar, el color rojo, el más antiguo usado por el hombre, que invade toda la sala junto al negro; un color que tiene distinta saturación, distinta luminosidad y diferentes tintes. Un color sólido que posee una fuerza no solo emocional por estar ligado a la vida, sino también espiritual por ser la tinta del alma. Un color que obedece exclusivamente a los elementos que se distribuyen con ritmo por las superficies y donde el gesto se torna casi escritura para evita cualquier silencio o vacío. Y aquí emparenta con Francisco de Goya y Christopher Latham Sholes. Se trata de una obra menos minimalista y próxima a lo que entendemos como barroco: su pintura se hace más alquimia y su percepción es mucho más dinámica. Se hace más vibrante al entrelazar las líneas trazadas con los dedos en una gran espiral que puede llegar a ser infinita en esos fondos púrpuras, cárdenos o bermejos.

En segundo lugar, Redamar se nos presenta con una gran carga semántica. Es como si estuviéramos, como ella misma señala, delante de un gran crucigrama, de un anagrama compuesto por la palabra inglesa red y la española amar. Vuelve sobre sí misma, sobre temas ya tratados en otras series en los que la ocultación forma parte de ese vocabulario barroco, de una estrategia narrativa para transgredir una realidad, la de volver amor por amor o, dicho de otro, dar, recibir y devolver. Un juego en el que se deslizan los aspectos ocultos de su pintura, el desdoblamiento de su cortejo a la pintura, encarnado en el rojo, y el significado que la palabra «amor» tiene para ella al crear otras realidades.

Por último, nos ofrece una gran metáfora sobre el amor profundo, a veces un amor encolerizado (el rojo vuelve a recalcarlo) y otras veces calmado (el ritmo de los trazos hecho con los dedos lo va marcando), pero en el fondo no es más que un canto a la belleza y a la vida, al dolor y a la muerte (aludido en esa cola que se moja en el mar); un tarareo que se repite insistentemente en cada cuadro, como ocurre en el Pequeño vals vienés de Federico García Lorca. Imágenes –o trazos– se suceden en cada composición y nos remiten al poema lorquiano, al rojo como brillo irresistible, a la cola como final que acaba en la playa antes de adentrarse en la eternidad del mar.

Javier Cano